障がい福祉サービス

障がい福祉サービスとは

障害のある人への支援を定めた法律「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスの総称です。障害の程度が一定以上の人に対して、ニーズに応じて日常生活や療養で必要な介護を行うサービスや、自立して地域で暮らしていくために必要な生活能力や仕事スキルを身に付ける訓練を行うサービスを提供します。

障がい福祉サービスの対象者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(障がいのある18歳までの児童)、難病等対象者

障がい福祉サービスの利用者負担

原則として、利用者負担の割合はサービスに要した費用の1割です。ただし、世帯の所得に応じて上限額が決められているので、利用したサービスの量にかかわらず上限額以上の利用者負担はありません。

18歳以上の障がいのある人の利用者負担

18歳以上の障がい者の上限額は、利用者本人とその配偶者の所得状況等で判断します。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般1 |

市民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者を除く |

9,300円 |

| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |

障がいのある児童の利用者負担

市独自の施策として平成21年10月から障がい児のサービス利用にかかわる利用者負担は無償になりました。

障がい福祉サービスの種類

| サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |

|---|---|---|

| 居宅介護 (ホームヘルプ) |

介護給付 | 自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 |

| 重度訪問介護 | 介護給付 | 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |

| 同行援護 | 介護給付 | 視覚障がいで、ひとりのの移動が難しい人に、害移出するときに同行して移動の支援を行います。 |

| 行動援護 | 介護給付 | 知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 |

| 重度障碍者等包括支援 | 介護給付 | 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |

| サービス名 | 給付の種類 | サービスの内容 |

|---|---|---|

|

短期入所 (ショートステイ) |

介護給付 | 自宅で介護をしている家族などが病気になったときや、心身の休息が必要になったときなどに、短い期間施設に宿泊してもらい、食事や入浴などの支援をします。 |

| 生活介護 | 介護給付 |

常に介護を必要とする人に、施設で主に昼間、入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産的活動の機会の提供をします。 18歳未満の人は、児童福祉法にもとづく施設給付の対象になります。 |

| 療養介護 | 介護給付 |

病院等の施設で、医療が必要で常に介護も必要な人に、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の支援などを行います。 18歳未満の人は、児童福祉法にもとづく施設給付の対象になります。 |

| サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |

|---|---|---|

| 施設入所支援 | 介護給付 | 自宅での生活が難しく、施設に入所している人に、入浴、排せつ、食事などの手助けを行います。 |

| サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |

|---|---|---|

|

自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |

訓練等給付 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練をします。 |

| 就労移行支援 | 訓練等給付 | 一般企業で働くことを希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練をします。 |

|

就労継続支援 (A型・B型) |

訓練等給付 | 一般企業で働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |

| 就労定着支援 | 訓練等給付 | 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅に訪問することで必要な支援を行います。 |

|

サービス名 |

給付の種類 |

サービス内容 |

|---|---|---|

|

共同生活援助(グループホーム) |

訓練等給付 |

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精神障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。 また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。 入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズにこたえるためにサテライト型住居があります。 |

|

自立生活援助 |

訓練等給付 |

施設を利用していた障がいのある人が一人暮らしを始めたときに、生活や健康等に問題がないか、訪問して必要な助言を行うなどの支援をします。 |

|

サービス名 |

給付の種類 |

サービス内容 |

|---|---|---|

|

児童発達支援・医療型児童発達支援 |

障害児通所支援 |

障がいのある未就学児を対象に、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行います。 医療型では、上肢・下肢または体幹に障がいのある児童に対して上記とあわせて必要な治療を行います。 |

| 居宅訪問型児童発達支援 | 障害児通所支援 | 重度の障害などで通所での利用が困難な児童に対し、居宅を訪問して発達支援をします。 |

|

放課後等デイサービス |

障害児通所支援 |

就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や地域社会との交流促進、その他必要な支援を行います。 |

|

保育所等訪問支援 |

障害児通所支援 |

保育所等に通う障がい児に対して、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |

県内・市内の事業所

県内及び市内のサービス別事業所一覧はこちら(栃木県ホームページ)

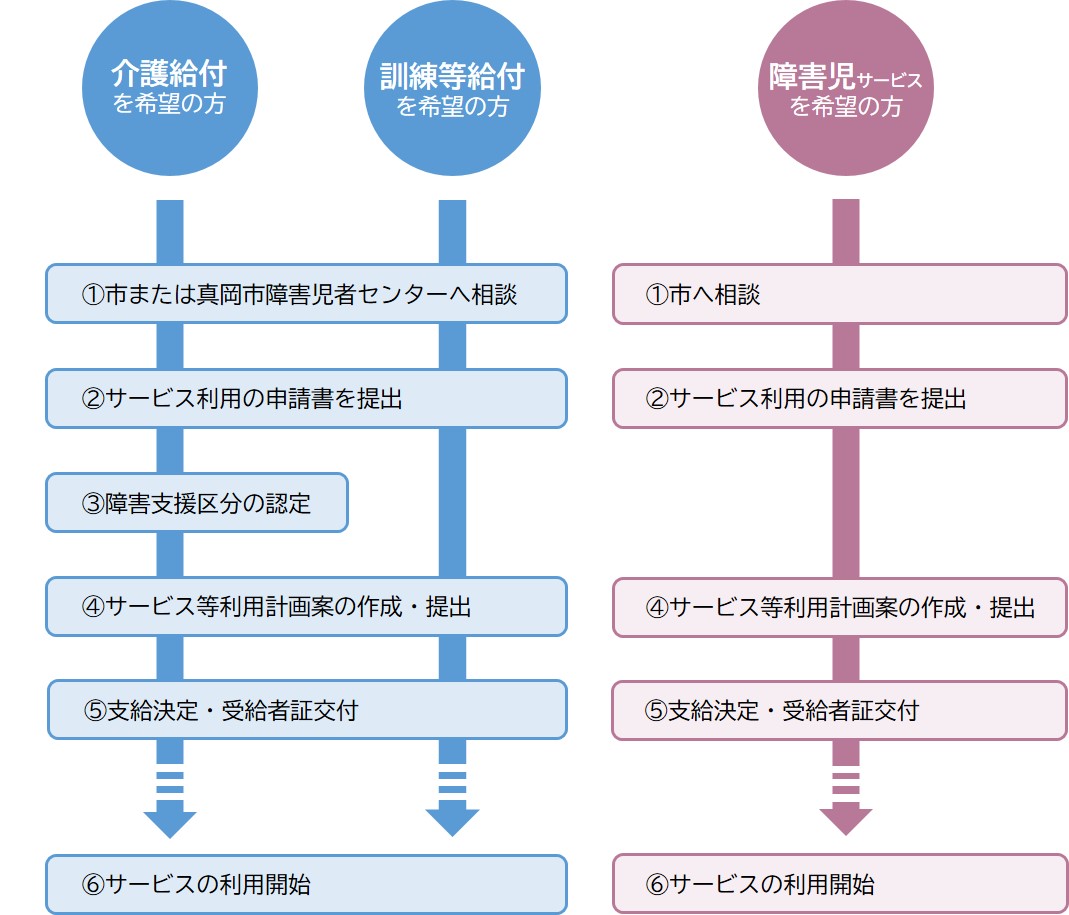

サービス利用の流れ

1.サービス利用についての相談

障がい福祉サービスの利用を希望する場合は、真岡市障害児者相談支援センターや社会福祉課に相談してください。障害児者相談支援センターでは、相談支援専門員が一人ひとりに合った支援内容を一緒に考えていきます。福祉制度、サービス利用のためのサポートや情報提供についてご案内します。

2.サービス利用の申請書を提出

利用したいサービスが決まったら、社会福祉課窓口で障害福祉サービスを利用するための申請を行います。併せて利用希望者本人の状況を把握するための聞き取りを行います。児童のサービス以外の利用希望者は、聞き取り調査の日程を調整してから調査を行いますので事前に社会福祉課へご連絡ください。

3.障害支援区分の認定

介護等給付を利用する場合は、どのくらいサービスが必要な状態かを示す障害支援区分を決める必要があります。調査とかかりつけ医の意見書をもとに区分認定審査会にかけて区分を判定します。

4.サービス等利用計画案の作成・提出

指定特定相談支援事業所に計画案の作成を依頼します。相談支援事業所の相談支援専門員は利用者から生活の状況やサービス利用の希望を聞き、本人の希望する生活の実現や課題の解決のための適切なサービスを総合的に判断して調整・検討しながら利用計画案を作成し、市に提出します。

5.支給決定・受給者証交付

提出された利用計画案や障がい支援区分などをもとにサービスの支給決定が行われ、受給者証が交付されます。(※更新申請の場合は受給者証に貼付するシールのみが送られますので、既に貼ってあるシールの上から重ね貼りしてご利用ください。)

計画相談支援事業所は、支給決定の内容を見て利用計画を作成し、市に提出します。

6.サービスの利用開始

利用計画に基づいて事業所と契約をしてサービスの利用が始まります。一定期間ごとに計画の見直し(モニタリング)が行われます。

サービスを利用できる期間は受給者証に記載されており、引き続き利用したい場合は更新の手続きが必要になります。利用期限の2カ月ほど前に更新に必要な書類がお手元に届きますので、郵送または社会福祉課窓口にて申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒321-4395

真岡市荒町5191番地 本庁舎1階

電話番号:0285-83-8129

ファックス番号:0285-83-8554

お問い合わせはこちら

更新日:2024年02月15日