食品ロスを減らそう!~事業者の皆さまへ~

食品ロスとは

食品ロスとは、本来食べられたはずなのに廃棄されてしまった食品のことをいいます。

大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮等の観点から、食品ロスを減らすことが必要です。

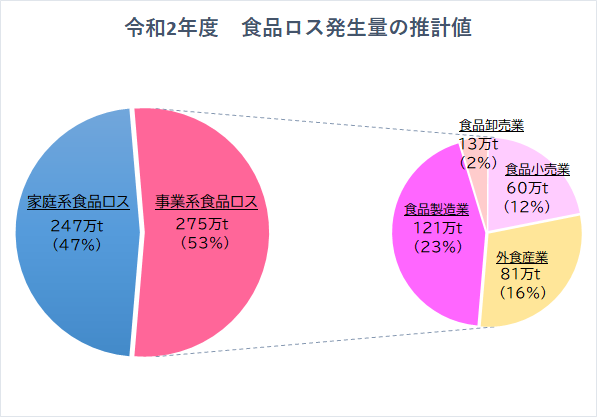

環境省の「食品ロスの発生量の推計値」によると、令和2年の食品ロスの発生量は522万トンでした。

食品ロスの内訳は、事業系食品ロスが275万トン、家庭系食品ロスが247万トンとなっています。

「事業系食品ロス」・・・事業活動を伴って発生する食品ロス

「家庭系食品ロス」・・・各家庭から発生する食品ロス

事業系食品ロスは、さらに4業種に分類することができます。

「食品製造業」、「食品卸売業」、「食品小売業」、「外食産業」

事業系食品ロスの原因

事業系食品ロスの原因としては、下記のものがあります。

食品製造業・・・「製造(加工)過程のロス」、「返品」など

食品卸・小売業・・・「返品」、「納品期限切れ」、「売れ残り」、「破損品」など

外食産業・・・「調理くず」、「食べ残し」、「仕込ロス」など

また、日本では、消費者が求める商品をいつでも品切れなく提供するため、厳しい納品期限や発注から短期間での納品などの日本特有の「商慣習(しょうかんしゅう)」があります。

この商慣習が食品ロスの発生につながっており、食品ロスの削減や流通効率化の観点から、厳しすぎる商慣習の見直しが進められています。

食品ロスを減らすために

事業系食品ロスを減らすためには、各業種ごとに工夫し、食品ロスを出さないように取り組んでいく必要があります。

事業者の皆さまにご協力いただきたい取り組みを、業種別にご紹介します。

食品製造業

・製造(加工)量を考慮した適正量の原材料調達を行う

・原材料を無駄なく使い切り、未使用の原材料の有効利用に取組む

・製造(加工)過程でのミスを削減し、不良品の発生を減らす

・賞味期限は商品の特性に応じて設定し、過度に短く表示しない

・加工品等への利用など規格外品を活用する

・フードバンクを活用する

食品卸売業

・需要を予測して適量を仕入れる

・在庫管理を適切に行い、品質低下を防ぐ

・配送時の汚破損を削減する

・納品期限の緩和を検討する

・フードバンクを活用する

食品小売業

・需要を予測し、適正量を仕入れる

・在庫管理を適正に行い、品質低下を防ぐ

・少量パックの販売やバラ売りを行う

・賞味期限が迫っている食品や規格外品は、見切り、値引き販売をする

外食産業

・来店者数や注文メニューの需要を予測し、適正量の仕入れや仕込みを行う

・調理の際には、食材を無駄なく使い切る

・来店者の好き嫌いや食べきれる量を考慮する

・食べきり、小盛メニューなどの提供により、来店者が食べきれる工夫をする

・生ごみの排出時には、しっかり水きりを行う

・とちぎ食べきり15(いちご)運動を実施する

食品ロスに関してもっと詳しく知りたい方へ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 ごみ減量係

〒321-4395

真岡市荒町5191番地 本庁舎2階

電話番号:0285-83-8126

ファックス番号:0285-83-8392

お問い合わせはこちら

更新日:2023年11月06日