真岡地区コース

真岡の市街地にも、数多くの文化財があります。 下記のコースを参考に、真岡の文化財に触れてみましょう。

| 見学場所 | 見学時間 |

|---|---|

| (スタート)久保講堂南側駐車場 | 午前8時30分 |

|

1.熊野女体神社 |

午前8時50分~9時10分 |

|

2.真岡陣屋跡 |

午前9時30分~9時45分 |

|

3.久保記念観光文化交流館(久保記念館、モニュメント) |

午前10時~10時45分 |

|

4.真岡木綿会館、岡部記念館「金鈴荘」 |

午前10時50分~午前11時15分 |

| (ゴール)久保講堂 | 午前11時40分~12時 |

1.熊野女体(女體)神社(旧村社)

所在地

真岡市台町

概要

主祭神は伊弉冉尊(いざなみのみこと)。台町東部の高台にあり、神社前に御影石の燈籠、坂の下には両部鳥居がある。天正年間(1573~1591)に、芳賀伊賀守高継が熊野権現を勧請して真岡の城郭の守護神、城下の加護鎮守(守り神のこと)として崇拝した。芳賀氏滅亡の後、徳川将軍家より五石の朱印地を賜り、領主の稲葉氏より除地高四石五斗一升九合の寄進を受けた。大正十四年十二月に村社に列せられた。昭和の初めまでは例祭には東の田んぼで大競馬会が催されていた他、戦後も太々神楽が奉納されていたが現在は実施されていない。 また、神社境内からの眺めが大変すばらしいといわれていた。

2.真岡陣屋跡

所在地

真岡市台町字城内

概要

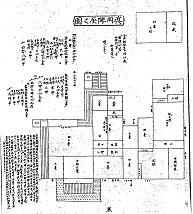

真岡陣屋絵図(竹垣代官筆柳田家蔵)

天明三年(1783年)、小田原城主大久保家の領地替えによって真岡郷が幕府領(天領)となり、今までの大名領から代官の支配地となった。最初、代官は江戸詰だったが、寛政五年(1793年)に代官となった真岡代官は真岡の荒廃した様子を見て、立て直すためには在地支配が必要と考え、寛政九年(1797年)、現在の城山公園に真岡陣屋を建てた。竹垣代官が描いた「真岡陣屋絵図」は市の有形文化財に指定されている。

この建物は嘉永四年(1851年)に焼失し、時の代官山内総左衛門董正によって再建された。この再建時に中心となって働いたのが山内代官に仕えていた二宮尊徳翁である。再建時の絵図面は「二宮尊徳全集」の中にある。

慶応四年(1868年)幕府の滅亡により、真岡陣屋最後の代官であった山内源七郎(山内総左衛門の子)が殺された時に焼失し、廃陣となる。

3.久保記念観光文化交流館

所在地

真岡市荒町

概要

真岡市ゆかりの美術評論家・久保貞次郎氏が所有した、明治~大正期の歴史的建造物群「旧久保邸」をリノベーションした施設。敷地内には、 「久保記念館」 「美術品展示館」「観光まちづくりセンター」「観光物産館」「イタリアンレストラン・トラットリアココロ」の5つの建物が連なっています。大正12年に建てられた大谷石作りの米蔵で、池田満寿夫や瑛九など久保氏と親交の深かった画家たちの企画展が行われる「美術品展示館」や、切り絵などのワークショップも開催される明治12年建築のなまこ壁土蔵「観光まちづくりセンター」など、古き良き時代の雰囲気が感じられる空間です。

久保記念館(真岡登録文化財)

概要

明治時代の商家造りの建物で、元日本銀行宇都宮代理店真岡出張所真岡支金庫として使われていたといわれている。建物内部には、旧銀行で使われていたと思われるカウンターや箪笥階段などが残っている。現在は、1階は観光案内所や真岡木綿の展示室、2階は「久保資料室」として、久保貞次郎氏の活動紹介やゆかりの品が展示されている。

4.真岡木綿会館

所在地

真岡市荒町

真岡木綿について

江戸から明治期にかけて真岡の名を全国に知らしめたのが「真岡晒(真岡木綿)」である。木綿は15~16世紀に日本での栽培がはじまったといわれるが、麻より保温性・吸湿性がよく、染め上がりもきれいな木綿は大衆的な人気をよび、江戸時代には広く栽培されるようになった。綿花は寒冷地の栽培には適さないので、下野国では南部の真岡周辺で栽培された。真岡の晒木綿は良質で、幅も十分であるということで評判がよくなり、江戸への出荷量が増え、寛政元年(1789)の史料では江戸の商人が仕入れた木綿の77%が真岡晒木綿であったという。ただし真岡だけではなく、下館・真壁・宇都宮など周辺地域から出荷される木綿も「真岡晒木綿」として出荷され、「真岡木綿」という言葉は晒木綿をあらわす言葉のように使われることもあった。

幕末になると輸入の木綿が広まり、真岡木綿の生産は縮小されていった。明治の終わりにはあつかう問屋もなくなり、戦後は自分の家で着るものをつくる程度になって、近年はほとんど生産されなくなっていた。この状況の中で昭和61年、商工会議所が中心となり、「真岡木綿保存振興会」が発足した。木綿織りの経験者による技術講習会を開き、若手技術者の養成につとめ、商工会議所内に「木綿工房」を設置した。それから現在の場所に移転した。通りに面した「真岡物産会館」は元の岡部呉服店(鈴木屋久四郎)店舗であり、元木綿問屋であった。工房は岡部家の住まいであり、東の「金鈴荘」(岡部記念館)はお客をもてなしたり、呉服の展示会を開く別宅だった場所である。

昭和63年には「真岡木綿」は栃木県の「伝統工芸品」に認定され、技術者は「伝統工芸士」として次々と認定されている。綿花の栽培から糸取り・織りまですべて手作業で実施しているが、自然物からの染色の研究も進めて、製品は現在のニーズに合わせ、「晒木綿」ではなく、染色したものを販売し、デザイン性の優れた製品を生産し、好評を得ている。

岡部記念館「金鈴荘」〔平成12年1月14日県指定建造物〕

所在地

真岡市荒町

概要

- 延床面積 398.05平方メートル(1階 220.84平方メートル、2階 177.21平方メートル)

- 桁行 11.5間(20.937メートル)

- 梁間 6.5間(11.83メートル)

江戸末期に岡部松兵衛が宇都宮の鈴木屋呉服店から独立し、この地に鈴木屋岡部呉服店を開店した。「金鈴荘」は3代目の岡部久四郎が建設したもので、長年にわたって建築資材を集め、10年余の歳月を費やして完成したものである。磯山石の塀により囲まれた約1000坪の敷地内に回遊式庭園を配置し、特色ある土蔵造りの邸内には紫檀・黒檀等を使用した床の間がどの部屋にも配置され、東京の佐竹永陵の襖絵や地元の矢橋天籟、高久靄崖、田崎草雲らの掛け軸などが飾ってある。岡部家が積極的に芸術家と交流し、時には支援していた様子がうかがわれる。

なお、旧店舗である通りに面した真岡物産会館と金鈴荘を囲む磯山石の石塀は市登録文化財であり、1・2階の矢橋天籟の掛け軸「驟雨図」「寒村暮色図」、2階の田中正造の「至誠無息」の額は市指定文化財となっている。

(スタート・ゴール)久保講堂(平成9年5月7日国登録有形文化財)

所在地

真岡市田町

概要

- 木造2階建・左右塔屋付・瓦葺き

- 間口45.45メートル

- 奥行19.089メートル

- 1階面積 651.21平方メートル

- 2階面積 52.88平方メートル

元真岡小学校の講堂だったこの建物は、真岡の町長などを勤めた地元の有力者久保六平氏の喜寿のお祝いにと、孫の美術評論家久保貞次郎氏が、真岡小に寄付を申し出たことからはじまり、それなら町の役にも立つ講堂をということで建設された。建設費4万8千円は全額久保氏が出した。久保氏の功績を残すために、名前を「久保講堂」とした。

設計は帝国ホテルを設計したフランク=ロイド=ライト氏の高弟遠藤新氏によるもので近代建築様式と機能性を兼ねた設計で使用する木材にも配慮がなされている。小学校の講堂としてだけでなく、芳賀地方の児童の作品展示や、市制施行後の市議会など様々に利用された。

施設の老朽化が進み、取り壊しの方針が出たが、昭和54年「久保講堂をのこす会」が発足し、市民の存続運動が実り、約1億の費用をかけて現在地に移転し、市の文化祭や芸術祭、さらに市民の各種展示会などに使用されている。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化課 文化財係

〒321-4395

真岡市荒町5191番地 本庁舎4階

電話番号:0285-83-7735

ファックス番号:0285-83-4070

お問い合わせはこちら

更新日:2023年03月27日